"(アラビア語)、"ikan"(インドネシア語)…というように。

"(アラビア語)、"ikan"(インドネシア語)…というように。ここは、私が一生かけてでも習得したいと思っている12の言語(英語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、アラビア語、ヒンディー語/ウルドゥー語、ベンガル語、マレー語/インドネシア語、北京語、日本語)をどうやって習得していくか、というページです。この12言語をこのホームページでは「12大言語」と呼ぶことにします。

選び出した理由はごく単純なもので、「話者人口が多い」からです。この12言語は、話者人口が1億人を超えている言語(「大言語」「超大言語」と呼ぶらしい)なのです。要するにそれだけ需要が多い言語なので、まあいろいろと役に立つかと思われるのでね。というか、本当は40言語くらいやりたいのだが、時間もお金もないので。

また、私はれっきとした日本人ですから、「日本語を習得する必要はない」と思われるかもしれません。しかしながら、日本語と言う言語に関しても方言も含めてまだまだ一部しか知らないと考えられるので、もっと追求していきたいのです。母語をおろそかにするものは外国語の習得など間違ってもできません。

12の言語を覚えるということは、一つの物や事柄に対し、最低十二の単語を覚えるということでもあります。たとえば、「魚」という単語に対し、"fish"(英語)、"Fisch"(ドイツ語)、"poisson"(フランス語)、" "(アラビア語)、"ikan"(インドネシア語)…というように。

"(アラビア語)、"ikan"(インドネシア語)…というように。

しかし、何も真っ白な状態から12単語覚えるわけではありません。この場合、英語の "fish" とドイツ語の "Fisch" は発音、形ともによく似ています。これは、英語とドイツが 1600 〜 1700 年ほど前までは同じ言語の方言同士であったという縁戚関係によるものです。

また、アラビア語では「いす」を (kursiy(un))と言います。一方、インドネシア語では "kursi" と言います。どのように伝わったのかは私は知りませんが、これはおそらく、両言語圏の中枢にあるイスラム教という文化的かかわりによるものでしょう。

(kursiy(un))と言います。一方、インドネシア語では "kursi" と言います。どのように伝わったのかは私は知りませんが、これはおそらく、両言語圏の中枢にあるイスラム教という文化的かかわりによるものでしょう。

他に応用できるものとしては、歴史的かかわりがあります。例えば、ヒンディー語にはアラビア語の語彙がかなりたくさんあります。これは、近世インドの大国・ムガール帝国でペルシャ語を公用語としていたので、ペルシャ語経由でアラビア語の単語が多く持ち込まれたという歴史的背景によるものです。

さらにこういった関わりが合わさった例もあります。ひとつ例を挙げると、ドイツ語で「工場」、「スカート」をそれぞれ Fabrik、Rock といいます。インドネシア語ではそれぞれ pabrik、rok と言います。ドイツとインドネシアの歴史に直接的な関係はあまりありませんが、ドイツ語と縁戚関係にあるオランダ語から、この語彙が植民地統治時代にインドネシア語に入ったものと思われます。

つまり、こういった『つながり』を利用すれば、効率良く単語を覚えることが可能となるのです。言語の習得は柱を立てるのに良く似ています。柱が1本で、不安定で倒れてしまいそうでも、2本の柱の間に『梁』をわたせば安定します。複数の言語間のつながりという『梁』を利用することで、複数の『柱』を安定して立たせることができるのです。

さらに、『柱』を絶対に倒れることのない『木』に結びつければさらに安定します。その『木』とは、『母語』です。私たち日本人にとって母なる言葉とは、当然に日本語です。

北京語は漢字で書かれるので、本来はまず漢字から勉強しなくてはなりません。しかし、簡体字で書かれるとは言え、日本でも使われる字がほとんどなので、漢字は母語で習身についています。意味の違いと簡体字の書き方を覚えるだけです。日本人はこの点で他の外国人に比べ、かなり優位であるといえます。

また、幸か不幸か、日本語には外国から取り入れた語(※いわゆるカタカナ語)がたくさんあり、メディアでも多く使われています。これも利用するのです。たとえば、「ジハード」「ムジャヒディン」といった断片的にしか知らないアラビア語でも、どちらも「JHD(「戦う、努力する」の意)」という子音3つからできている、という事実から、アラビア語の基本構造(三子音体系)を漠然とではありますが、頭に入れることができます。

ドイツ語の文「イッヒ・リーベ・ディッヒ(Ich liebe dich = I love you)」をカタカナで覚えていても、意味さえ知ってれば「ディッヒ」つまり「dich」が4格(君を、お前を)であることを覚えられます。

!もちろん、これがマイナスに作用する場合もあります。英語の場合、いわゆるカタカナ英語は8〜9割が元の英単語の意味やニュアンスとは違った使われ方をしています。発音がかなり異なる場合も多々あります。カタカナ英語に関しては、辞書での確認が必要です。

つながりがなくても応用ができることはあります。例えば、フランス語には鼻から息を抜いて母音を発音する「鼻母音」と呼ばれる発音があります。この音は、ポルトガル語、ヒンディー語、ベンガル語にもありますので、フランス語で修得しておけば、他の言語を習得する際に一からやり直す必要はないのです。他にも、フランス語の u の発音(←だいたい「イ」と言いつつ唇をすぼめれば出る)が、ドイツ語や北京語にあるなど、発音面や文法面で共通点があれば、応用ができます。

12言語のつながりを表にまとめてみます:

| つながり | E | P | S | F | G | R | A | U | B | I | M | J |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| インド=ヨーロッパ語族(印欧語族)に属する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | ○ | − | − | − |

| 印欧語族ゲルマン語派に属する | ○ | − | − | − | ○ | − | − | − | − | − | − | − |

| 印欧語族イタリック語派に属する | − | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − | − | − | − | − |

| ラテン語を古典語とする | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | − | − | − | − | − | − |

| サンスクリット(梵語)を古典語とする | − | − | − | − | − | − | − | △ | △ | △ | − | − |

| イスラム文化圏で使われる | − | − | − | − | − | − | ○ | △ | △ | ○ | − | − |

| 漢字を使う | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ |

| 鼻母音がある | − | ○ | − | ○ | − | − | − | ○ | ○ | − | − | − |

| 有気音と無気音の対立がある | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | − |

| 名詞に格変化がある | △ | − | − | − | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | − | − | − |

| 動詞が時制変化する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | ○ |

| 動詞が人称変化する | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − |

| 名詞類に文法性がある | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | − | − | − |

| 冠詞がある | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | − | ○ | − | − | − | − | − |

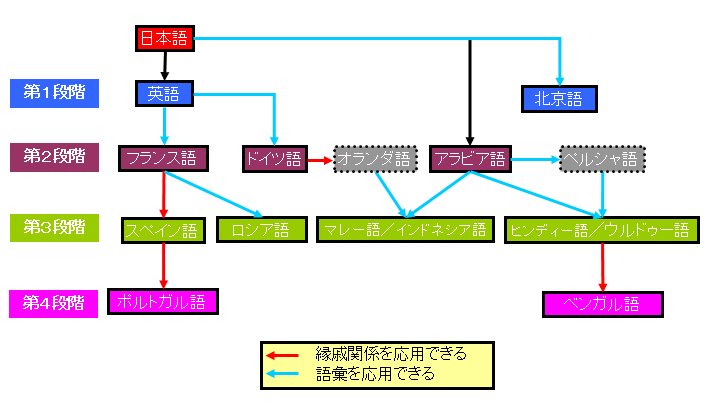

人生の時間には限りがあります。それに、ほとんどの人は働かなければ食っていけません。なので、社会に出ると語学なんざやっている暇はほとんどなくなってしまうのが実情です。しかし、熱意(やる気)さえあれば、勉強を効率化して学ぶことは可能だと私は思うのです。そこで、効率良く学ぶために、勉強する順番を考えます。前に勉強した言語を次に勉強する言語へ応用していくというのが最も効率が良い、と考えられます。

まず、いちから始めなければならない言語から考えます。義務教育で習う英語を最初に置きます。英語を覚えていることによって覚えやすくなる言語は、フランス語とドイツ語です(※それぞれの言語の関係については下の「各言語詳細」参照)。次に、フランス語を覚えていると、スペイン語を学習しやすくなります。さらに、スペイン語はポルトガル語へ応用可能です。フランス語の語彙の一部はロシア語へ応用可能です。

再びいちからやらなければならない言語を考えると、北京語とアラビア語があります。アラビア語の語彙はヒンディー語/ウルドゥー語とマレー語/インドネシア語に応用可能です。ヒンディー語/ウルドゥー語は縁戚関係から、ベンガル語へ応用が利きます。そこで、まとめると下のようになります。